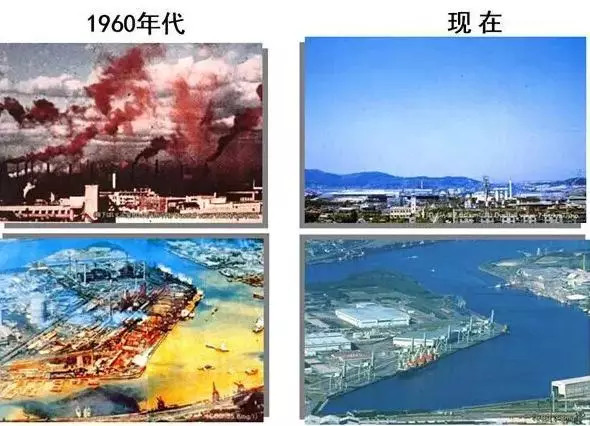

九州市位于日本九州岛最北部,该工业地带的主要产业有钢铁、化工、机械、窑业以及信息关联产业等,是日本四大工业基地之一。从20世纪中叶开始不断出现的公害问题,给该地区造成了难以估量的经济与环境损害。许多大型工厂集中在洞海湾边,年降尘量创日本最高纪录,许多市民感染上了哮喘病,1968年,震惊世界的八大公害事件之一的米糠油事件(亦称多氯联苯污染事件)就发生在这里。

“公害事件”犹如当头一棒,从政府到民间企业,从学者到普通市民,都把环保当成头等大事。20多年的努力,北九州环境得以迅速恢复,经济结构也得以成功转型,终于从“灰色城市”变成了著名的“生态城市”。1987年,北九州在环保大赛中被选为“星空耀眼的城市”,在1992年联合国环境与发展峰会中,获得“联合国地方政府表彰奖”。这是在日本地方政府唯一获得的奖项。

北九州的整个市民、企业、政府和研究机构携起手来共同行动,创造了“北九州模式”即“官、产、学、民”联合模式。

1.政府主导

北九州市严重的环境问题促使北九州市政府开始行动起来,采取了一系列措施:(1)主动立法,创建公害对策部门。(2)设立公害动态监视中心。(3)与企业通力合作。

在经历了公害防治阶段之后,北九州市转向了主动创建舒适环境的进程。1988年,政府提出了“北九州市复兴计划”,并充分利用北九州山环水抱的优越地理条件,恢复被污染的自然环境。从1972年到1991年的20年间,北九州市为治理污染支出了8000多亿日元,其中市政府负担七成,企业负担三成。

2.企业合作

政府与企业通力合作是北九州市公害防治模式的特点。在北九州市,特定的产业部门和少数大型企业、公司影响力非常大,在这样的产业构造下,比起政府单方面的控制和管理,官民协作的公害对策推行起来更为现实,再加上大型企业资金充裕,更容易实施治理,而且从大规模工厂开始采取治理措施的话,污染会得到大幅消减。目前,北九州市已建立了世界上最先进的环保体系。绿色生产技术,不但没有降低企业的经济收益,反而推动了企业的技术创新步伐,提高了企业的竞争力,进而推动了整个北九州市的经济创新。

3.高校与科研机构

在“北九州模式”中,高校和科研机构则是科技人才、创新思想和技术成果的摇篮,是应对公害问题、实现可持续发展的重要保障。政府通过规划建设产学研合作的新空间载体(学术研究城),吸引企业和理工类的大学及研究院所集聚;出资设立专门机构——(财团法人)北九州产业学术推进机构,运营学术研究城和协调、促进企业与大学、研究院所的合作;完善知识产权和金融支持制度,保障自主知识产权和研究成果转化的最优化。

4.社会公众

面对严重的公害问题,最先行动起来的是北九州市的母亲们,出于对孩子们健康的深深担忧,她们纷纷走上街头,发起运动,提醒整个社会关注环境问题。在她们的推动下,借助媒体广泛的宣传报道以及此起彼伏持续了近20年之久的居民运动,极大地推动了北九州市的环保进程。在广泛的参与过程中,市民们自发形成了众多的民间环保组织,以更加专业和更有效率的方式介入、监督和推动北九州市的环境保护。

(二)发展循环经济,建设生态工业园区

北九州市从1997年开始,实施环境产业建设、环境新技术开发、减少垃圾、实现循环型社会为主要内容的生态城市建设计划,提出了“从某种产业产生的废弃物为别的产业所利用,地区整体的废弃物排放为零”的生态城市构想。

为了建设资源循环型社会,制定了北九州市独具特色的地方政策——生态工业园区工程。园区主要设立三大区域:实证研究区、综合环保联合企业群区和响滩循环利用区。

“实证研究区”:在该区域内,企业、行政部门和大学通过密切协作,联合进行废弃物处理技术、再生利用技术的实证研究,从而成为环境保护相关技术的研发基地。

“综合环境联合企业”:各个企业相互协作,开展环保产业企业化项目,从而使该区成为资源循环基地。区域内主要汇集了废塑料瓶、报废办公设备、报废汽车等大批废旧产品再循环处理厂。

响滩循环利用区:该区旨在通过以对中小循环企业提供贷款而将其集中在该区域进而整体升级为环保产业。

北九州学术研究城:该区是广义上的生态工业园区组成部分。

(三)发展新兴产业

北九州市在建构生态城市的进程中,突破固有的产业结构,及时地利用区位优势重构产业,培育新兴替代产业,实现产业结构的多元化和高度化。北九州地区的第一产业明显衰退,而第三产业发展迅速,制造业内部结构由钢铁、造船为代表的重工业型产业向以半导体、汽车相关产品为主的加工、组装型产业转换,并成为日本高科技产业、新兴工业的主要基地。九州地区的集成电路(IC)、汽车、陶瓷、环境、机器人、食品、生物科技等产业发展迅速,特别是集成电路、汽车产业已成为北九州工业的主导产业,北九州已成为日本和世界的重要半导体生产基地之一。

(四)开展环境国际合作,输出“环境技术”

北九州市成功转型成“绿色城市”后,便充分利用中国等其他亚洲国家经济高速发展的契机,在广泛开展国际合作的基础上,进行“环境技术”输出。北九州市的国际合作是借助与各民间团体,研究机构灵活的互动来推动的,这是其他城市所不具有的特点。

1.财团法人国际技术协力协会(KITA)与JICA九州国际中心

北九州市产业团体与市政府于1980年联合设立(财团法人)北九州国际技术协力协会(KITA)通过向发展中国家派遣专家,接纳研修员等方式把北九州市在克服公害过程中积累起来的技术成功推广出去,对发展中国家解决环境问题发挥了重要作用。

2.城市间的环境国际合作

(1)亚洲环保合作城市网络:1997年在北九州市召开了“亚洲环保合作城市会议”,与会期间,北九州市与东南亚4个国家的6个城市共同建立了环保城市合作网络;

(2)东亚经济交流推进机构(环境分部):2004年由环渤海的日本、中国、韩国三国的10个城市组成,旨在通过推进经济和人文的交流,构建环黄海经济圈;

(3)北九州环保倡议合作网络:2000年在联合国亚太经社委员会(UNESCAP)举办的“环境与发展部长会议”上创办。截至2006年,该网络共吸收了亚洲太平洋地区18个国家62个成员城市,通过组织考察团、实施试点项目等活动形式,积极促进城市环境的改善。

第一,政府的主导作用为践行“北九州模式”奠定了良好的基础。一是注重企业在环保中的主体地位,对企业给予大力财政激励和政策支持;二是搭建互动平台,促进了高校、科研机构与企业之间的紧密联系和互动;三是积极倾听民众诉求,主动创造条件和平台收集和采纳民众建议和意见,尊重和保护民众的知情权和参与权利。

第二,社会公众的参与助力“北九州模式”稳健运行。在北九州市环境治理与保护行动中,北九州市民积极投入到了整个行动之中,并监督政府与企业的行为,确保自身的利益得以维护。在环境保护运动中,市民们逐渐形成了多种类的NGO团体,以组织的形式更加有效的推动了“北九州模式”的最终形成。

第三,企业为“北九州模式”的践行发挥着关键作用。企业将市场与环保紧密地结合起来,主动地创新环保技术,提升企业的环保水平,节省企业生产成本,提高企业的竞争力。北九州市众多企业在政府相关政策的支持与税收激励下,进行企业的技术升级,从高污染型转向清洁生产,最终形成了环保型企业,这是“北九州模式”的支撑。

第四,高校和科研机构是“北九州模式”的大脑。高校和众多研究机构依托企业的资金投入和政府的政策支持,积极展开环保技术与理论的研究和实证,源源不断地向企业和政府输送环保人才,提供技术支撑。在与企业的长期合作进程中,高校和科研机构的学术水平也得以大大提升,为高校和科研机构自身的发展奠定了雄厚的基础,并创设了市场指向型的应用平台。

第五,产业结构不断优化为“北九州模式”注入长效不衰的活力。北九州市能够顺应发展潮流,积极进行区域产业升级,及时跟进技术发展,将新理念、新思想及时嵌进模式的基本框架之中,保持了“北九州模式”的活力。

第六,国际环保合作网络为“北九州模式”创造了新的市场。“北九州模式”在取得了巨大成就之后,北九州市积极向海外输出环境技术,推进各国城市间的环境国际合作,使环保产业产为了北九州市的品牌产业,为北九州创造了新的市场增长点,并带来了显著的经济效益。

来源:中国经济信息社、《社会治理》

转自:环保技术国际智汇平台